الأحد، 10 ديسمبر 2006

"محاربة الفقر التزام لا إحسان" شعار يوم حقوق الإنسان

الأربعاء، 22 نوفمبر 2006

" بيتي مقر عملي" قصة نجاح لنساء من بنجلاديش

لذا يقدم العمل من المنزل البديل الأمثل لمثل هؤلاء النساء كشكل من أشكال التوظيف الذاتي ويقدر حوالي 300 مليون شخص حول العالم يعملون من خلال المنزل معظمهم من النساء وقد ظل مفهوم Home Worker أو العاملين من المنازل لأعوام طويلة يشير إلى العاملين في القطاع غير الرسمي فقط حتى جذب تزايد أعداد العاملين من خلال المنازل الأنظار إلى هذه الفئة المتزايدة من العاملين وفي عام 1996 أقرت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل المنزلي تم بموجبها توسيع مفهوم العمل من المنزل ليشمل كل القائمين بإنتاج السلع والخدمات بحيث يتم العمل في مكان من اختيار العامل نفسه وفي الغالب يكون منزله أو مقر إقامته هو نفسه مقر هذا العمل وقد أثبت هذا الأسلوب في العمل كفاءته للنساء بصفة خاصة نظرا لمرونته حيث تؤدي المرأة عملها وفي نفس الوقت ترعى أبناءها ولا تضطر للانتقال من بيتها والبعض يتخذ هذا النوع من العمل كدخل أساسي والبعض يتخذه وسيلة كدخل إضافي لتحسين الأوضاع المعيشية.

كيف نشأت الفكرة؟

يقدر عدد سكان بنجلاديش بحوالي 130 مليون نسمة وتتراوح نسبة الذكور إلى الإناث 1.04 : 1 ويتركز حوالي 76% من السكان في المناطق الريفية حيث يعيشون حياة قاسية في القرى خاصة بالنسبة للنساء وربة البيت النموذجية في اغلب الأحوال هي أم شابة شبه أمية تعيش في قرية بعيدة عن العمران محرومة من الخدمات الأساسية كالمواصلات والمياه الصالحة للشرب والمدارس والخدمات الصحية لذا تتحمل المرأة كل الأعباء المنزلية إضافة إلى الاعتناء بالأطفال والمسنين وبالتالي تحرم اغلب النساء من التعليم أو تعلم الحرف أو احتراف التجارة الأمر الذي يستتبع انعدام الفرصة في العمل الحكومي وبالتالي شهدت السنوات العشرين الأخيرة تدهورا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

وفي عام 1974 دفعت الأزمة الاقتصادية والمجاعة الحادة في البلاد فئة النساء للبحث عن فرص للعمل المأجور داخل أو خارج البيوت وكانت تعد ظاهرة جديدة في البلاد التي شهدت أعواما من تهميش النساء ونظرا لتفضيل النساء للعمل من المنزل عن الأعمال الرسمية فقد أضحت فكرة المنزل هو مقر العمل انطلاقة جدية نحو تمكين النساء حيث تسعى النساء لزيادة مصادر الدخل لأسرهن ولمساعدة الرجال كما أنهن يضطلعن بأعباء منزلية وأسرية لذا فهن لا يستطعن الجمع بين مهامهن داخل المنزل والعمل خارج المنزل لذا يعد العمل من البيت بمثابة الحل السحري لهؤلاء حيث انه يعطي الفرصة للاستفادة من المهارات المطلوبة لكسب المال وفي نفس الوقت يسمح برعاية الأطفال وإدارة الشئون المنزلية.

فتستطيع المرأة أن تخصص لكل المهام أوقاتا حسب ظروفها وتستطيع إنتاج منتجات ومشغولات يدوية بتشكيلات من المواد الخام المتوفرة في البيئة المحلية .

"بيتي .. مقر عملي "

فرضت العولمة الاقتصادية واقعا جديدا على الدول النامية حيث أدت إلى إغلاق العديد من شركات الأعمال والمصانع الكبرى لعدم قدرتها على مجاراة التحديات الناشئة عن العولمة مما رفع معدلات البطالة في البلاد لذا تبنت ( BHWA ) رفع شعار : "بيتي .. مقر عملي " حيث ترى أنها فكرة ستساعد على مواجهة التحديات المستقبلية والمشكلات التي تواجه البلاد فإذا اعتبرت الدولة أن كل بيت هو مقر للعمل فتهتم بتجهيزه وتمويله فإنها تستطيع القضاء على البطالة الناتجة عن إغلاق المصانع وبالتالي يمكنها تجنب انهيار اقتصادي وشيك.

ويبلغ عدد عمال المنازل حوالي 50 مليون في جنوب شرق آسيا والذين يعانون من التمييز الشديد فدخولهم منخفضة خاصة في بنجلاديش مقارنة بالدول الأخرى وبينما تحصل النساء العاملات في الوظائف الرسمية والتقليدية كالشركات والمصانع على أجازة رسمية في العطلات الوطنية وأجازة رعاية طفل وأجازات مرضية إضافة إلى تمتعهن بخدمات التأمين الصحي مع امتلاكهن الحق في تشكيل جمعيات ضغط لضمان حقوقهن فإن النساء العاملات بالمنازل على النقيض من ذلك لا يتمتعن بأي من هذه الحقوق وعلى الرغم من أن منظمة العمل الدولية قد دعت الدول الموقعة على اتفاقية العمل المنزلي لاتخاذ كافة التدابير التي تؤمن إدماج العاملين من المنازل في المجتمع وتضمن لهم الحصول على حقوقهم إلا أن الوفد الممثل لبنجلاديش لم يوقع الاتفاقية حتى الآن مما يعيق تقدم قضية العمل المنزلي في البلاد.

دمج المهمشات

لذا تتبنى ( BHWA ) الدعوة لمساواة هذه الفئة من النساء بغيرهن من النساء العاملات في المواقع التقليدية كما طالبت الحكومة مرارا وتكرارا بتبني سياسة وطنية تحقق العدالة والمساواة وتضمن حقوق هذه الفئة التي تعاني من ضغوط وممارسات تجارية غير مشروعة من قبل المشترين إضافة إلى حرمانهن من الضمان الاجتماعي أو المعاش أسوة بغيرهن من النساء.

وقد نجح الضغط المتواصل من ( BHWA ) إلى موافقة الحكومة على تسجيل اتحاد النساء العاملات بالمنزل ( BHWA ) بوزارة العمل وكانت خطوة رائدة.

وقد قامت ( BHWA ) بالعديد من الأعمال فقد دعت لتبني سياسة وطنية لدمج هذه الفئة من النساء في قانون العمل الجديد بحيث يكن لهن الحق في تشكيل مؤسسات خاصة بهن مع تمتعهن بحقوق متكافئة في الضمان الاجتماعي وسياسات التأمين ومعاش التقاعد والتأمين الصحي والتعويضات الطبية وبرامج التدريب والتطوير وإدراج المعلومات عن هذه الفئة في التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل مع توفير نظم حماية ضد مخاطر الأمراض المهنية ووضع نظم للادخار الإجباري وللقروض الحسنة للنساء وباعتبار أن النساء العاملات من المنازل فئة مهملة ومهمشة فقد قدمت ( BHWA ) للحكومة الإحصاءات والتقارير التي تثبت مدى مساهمة هذه الفئة في الاقتصاد الوطني الكلي حيث تسعى لإبراز مشكلات هؤلاء السيدات وتوجيه انتباه صانعي القرار بالبلاد نحوهن .

كما شنت حملة لإجبار الحكومة على التصديق على اتفاقية العمل المنزلي كما تقوم ( BHWA ) إضافة إلى ذلك بالتوعية الصحية للنساء والتوجيه القانوني .

كما تقوم ( BHWA ) بدور فاعل في التدريب والتسويق والدعم المالي وخدمات التمويل والإقراض إضافة إلى التشبيك مع المؤسسات الإقليمية والدولية ففي إطار سعيها لتأمين حقوق هذه الفئة من النساء قامت ( BHWA ) بالتشبيك مع عدد من المؤسسات والتنظيمات الدولية والإقليمية مثل منظمة العمل الدولية و شبكة Home Net لجنوب آسيا والتي تسعى لتقرير حقوق عمال المنازل في دول جنوب شرق آسيا والتي تعد جزءا من شبكة Home Net الدولية وقد نظمت ( BHWA ) ورشة عمل في احمد أباد بالهند في ديسمبر 1997 لوضع إطار عمل لعمال المنازل بدول جنوب شرق آسيا حضر فيها ممثلو الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال باعتبار أن هذه الدول جميعها تواجه مشاكل مماثلة لهذه الفئة من العمال وبالفعل تعقد هذه الشبكة مؤتمرا سنويا لمعالجة مشاكل الهجرة غير الشرعية ومشاكل عمال المنازل خاصة من النساء.

خدمات تسويقية

ونظرا لاحتياج النساء لتسويق منتجاتهن مما يدر عليهن عائدا يمكنهن من حياة كريمة تسمح بتعليم أطفالهن وتسمح برعاية طبية مناسبة قدمت ( BHWA ) خدمة تسويقية حيث يوجد بالجمعية صالة عرض للمنتجات اليدوية للنساء العاملات بالمنزل والتي تدل على الإبداع لدى هذه الفئة التي لم تنل سوى قسط ضئيل من التعليم والتدريب وتتنوع المعروضات من الملابس والأغطية ومفارش المائدة المطرزة بدقة إضافة إلى تشكيلات الزهور المجففة والستائر والحقائب والأحذية والساعات الخشبية ودمى الأطفال وتدل كل هذه المعروضات على مقدار الجهد الشاق الذي بذلته كل سيدة على حدة أو مجموعة من السيدات معا وهذه الأشغال اليدوية كلها لم تكن نتيجة لتلقي أي نوع من التدريب وإنما هي نوع من الفن الشعبي الأصيل الذي تتوارثه النساء جيلا بعد جيل.

ويهدف هذا المعرض إلى قياس مدى الإقبال على هذه المعروضات وتحديد احتياجات المستهلكين في المواسم المختلفة كالأعياد لتوفير المعروض من هذه المنتجات وإيجاد قنوات تسويقية جديدة من خلال إقامة المعارض الدولية كما تقوم بنقل التعليقات والمقترحات وآراء المشترين إلى السيدات صاحبات المنتجات .

وبنظرة على مجتمعاتنا العربية تعمل الكثيرات من النساء من خلال المنازل في العديد من المشروعات المنزلية البسيطة كصنع المربات والمأكولات السريعة أو حياكة الملابس والفرش وغيرها من المنتجات اليدوية إلا انه لا تتوافر الإحصاءات الدقيقة أو حتى التقريبية عن نسبة هؤلاء النساء وبالتالي لم تهتم أي جهة بالتعبير عن حقوق هذه الفئة فمتى تتنبه مؤسسات المجتمع المدني الرامية لتمكين النساء من هذه الفئة المهملة وهل يأتي يوما ينشأ فيه اتحاد عربي للنساء العاملات من المنازل أسوة بدول جنوب شرق آسيا ؟!

الأحد، 19 نوفمبر 2006

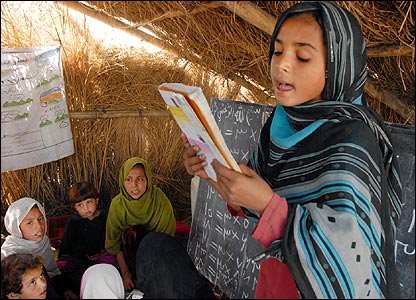

الفصل المنزلي ...محاولة لتمكين الفتاة الأفغانية

ومع هذه الزيادة تظل الحقيقة الفاجعة أن أكثر من 60% من الفتيات الأفغانيات محرومات من التعليم ، ونظرا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة والرابطة القوية بين تعليم النساء وتمكينهن في المجتمع وبين تقدم ورفاهية المجتمع كان لابد من البحث عن وسيلة لجمع شتات الفتيات المتسربات من التعليم ومحاولة إيجاد نظام تعليمي محلي بديل مواز للتعليم النظامي بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني فكان برنامج الفصل المنزلي .

مدرسة الفصل الواحد

وتقوم فكرة هذا البرنامج على نظام الفصل الواحد الذي قد يقام في غرفة بأحد البيوت أو ساحة المسجد أو حتى في ظل شجرة ، وكما تتنوع أماكن الفصول تتنوع أيضا أشكالها فبعض الفصول تزينها خرائط ووسائل إيضاح والبعض الآخر خال تماما ، أيضا أحيانا يجلس الأطفال على الحصير وأحيانا يفترشون التراب.

ويعد المسجد هو المكان المفضل لهذا الفصل لدى الآباء حيث أنهم يأمنون فيه على أبنائهم أكثر من أي مكان آخر خاصة في ظل مخلفات الحرب وانتشار قطاع الطرق كما أنه أكثر أمنا للفتيات بصفة خاصة من البيوت .

وتعتمد هذه الفصول الخطة السنوية للمدارس الحكومية وأيضا نفس المنهج الدراسي حيث يدرس الأطفال ثلاث ساعات يوميا طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة تماما كالطلاب النظاميين يبدءون في الصفوف الثلاث الأولى بدراسة اللغة المحلية الأولية المعتمدة في الإقليم كالداري والبشتو....ويدرسون الحساب والقراءة والكتابة والدراسات الإسلامية إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم وبدءا من الصف الرابع تضاف لغة ثانية مع دراسة الجغرافيا والتاريخ والعلوم والصحة.

وقد ساهم هذا البرنامج في تعليم أكثر من 10.000 طفل ريفي بينهم أكثر من خمسة آلاف فتاة في عدة مناطق من البلاد في مقاطعات مثل كابول وباكتيا ولانجهار.... نظرا لبعد سكان هذه المناطق عن المدارس الحكومية مما يسبب مشكلة حقيقية في انتقال الأطفال خاصة الفتيات والتي تغلبت عليها هذه النوعية من الفصول حيث نجحت هذه الفصول في زيادة عمليات تسجيل الفتيات من 48% من إجمالي الأطفال المسجلين في عام 2003 إلى نسبة 52% في عام 2004 .

المعلم صاحب رسالة

يقوم حوالي 261 معلم في شتى أنحاء البلاد بالتدريس في هذا البرنامج ولا يتصدى المعلم لهذا النوع من التعليم إلا إذا كان صاحب رسالة ويؤمن بأهمية التعليم في النهوض بالدولة وأيضا من المدافعين عن حق المرأة في التعليم وأغلب المعلمين المنتظمين في هذا البرنامج هم من المتطوعين وبعضهم مكلف من قبل مجلس القرية ومعظم المقبلين على هذا التدريس من النساء كما يشارك أيضا بعض شيوخ الدين في التدريس معتبرين أن تعليم الأطفال يقع ضمن مسئولياتهم الدينية.

وتتنوع أيضا المستويات التعليمية لهؤلاء المعلمين فبعضهم درس تعليما متوسطا أو أعلى وبعضهم من الطلاب الذين يدرسون صباحا في المدارس الحكومية ويتطوعون مساء لتعليم الأصغر منهم في هذه الفصول.

من أهم مميزات هذه الفصول هي العلاقة الحميمة بين المعلم وطلابه حيث يعرف المعلم كل الأطفال في الفصل ويتفهم أحوالهم الاجتماعية وأوضاعهم المالية ويتعرف جيدا على نقاط القوة والضعف لديهم كما أن المعلم هو صديق ودود وموضع ثقة ومؤتمن على أسرار طلابه.

المعلم عادة يتبع الأساليب التقليدية في التدريس من قرا ءة الدروس وكتابتها على السبورة وتصحيح الواجبات وبعضهم يستخدم وسائل تعليمية بدائية من خامات البيئة ويحاول هؤلاء المعلمون تطويع المنهج الدراسي ليواكب ظروف الحياة المعيشية للأطفال بحيث يصبح أكثر متعة ليحظى بالقبول من الأطفال كما أن المعلم يشجع طلابه كثيرا على طرح الأسئلة والاستفسارات حول الأجزاء الغامضة من المنهج لأن معظم هؤلاء الأطفال ليس لديهم من يساعدهم في فهم دروسهم في المنزل.

ءة الدروس وكتابتها على السبورة وتصحيح الواجبات وبعضهم يستخدم وسائل تعليمية بدائية من خامات البيئة ويحاول هؤلاء المعلمون تطويع المنهج الدراسي ليواكب ظروف الحياة المعيشية للأطفال بحيث يصبح أكثر متعة ليحظى بالقبول من الأطفال كما أن المعلم يشجع طلابه كثيرا على طرح الأسئلة والاستفسارات حول الأجزاء الغامضة من المنهج لأن معظم هؤلاء الأطفال ليس لديهم من يساعدهم في فهم دروسهم في المنزل.

المعلم الصديق

كما يتمتع المعلمون في هذا البرنامج بالبشاشة ويتعاملون مع طلابهم بالحنان والرحمة ولا يلجئون إلى العقاب حتى لا يهرب هؤلاء الأطفال من الفصل في الوقت نفسه الذي يرى فيه البعض أن المدارس الحكومية بها قدر من التمييز العرقي أو الطائفي بين الطلاب فإن من مميزات هذه الفصول المنزلية أنها تعتمد فكرة العدل والمساواة فلا يوجد أي تمييز في المعاملة.

كما تشجع هذه الفصول الأطفال على النظام والنظافة والسلوك الطيب وحسن الخلق وعلى الرغم من عدم تحديد زي رسمي موحد للطلاب إلا أن أغلب الطلاب يخصصون زيا معينا لحضور الفصل ولا يقومون بارتدائه خارج الفصل .

وتقبل النساء على التدريس في هذه الفصول متطوعة إما لإيمانها بحق الفتاة في التعليم أو حتى لشغل وقت فراغ كما ورد على لسان إحدى المعلمات التي تدرس بثلاثة فصول للفتيات وتوضح كيف أصبحت معلمة ( حينما تزوجت وأتيت إلى بيتي الجديد في القرية كان زوجي في إيران فأصابني الملل نتيجة للوحدة والفراغ فبدأت بتحفيظ بعض الفتيات في القرية القرآن الكريم وحينما لمست منهن الاهتمام بدأت بتعليمهن أشياء أخرى ، لم يكن لدي في البداية أي وسائل للتدريس حتى الطباشير فكنت اكتب بقطعة من الفحم على لوح خشبي ) وكثير من الطالبات تعتبر المعلمة بمثابة الأخت الكبرى التي تشكو لها همومها وتحفظ لها أسرارها .

لا للاختلاط

هذا البرنامج موجه أساسا لتعليم الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن من 6 – 15 عام ووفقا للتقاليد الإسلامية في أفغانستان يتم فصل الفتيات عن الأولاد في هذه الفصول حيث يفضل الآباء وأيضا المعلمون ذلك، أما الفصل المختلط فلا يصلح إلا في القرى التي ينتمي جميع السكان فيها إلى عائلة واحدة وحتى في هذه الحالة يتم جلوس الفتيات خلف الأولاد .

هذه الفصول حيث يفضل الآباء وأيضا المعلمون ذلك، أما الفصل المختلط فلا يصلح إلا في القرى التي ينتمي جميع السكان فيها إلى عائلة واحدة وحتى في هذه الحالة يتم جلوس الفتيات خلف الأولاد .

أيضا يفضل الآباء أن تقوم النساء بتعليم بناتهن باعتبار أن المعلمة أقدر على التعامل مع الفتاة وتفهم احتياجاتها ولكن يمكن أن يكون هناك ترحيب بالمعلمين الرجال إذا كانوا من نفس القرية من شيوخ المساجد أو الرجال الموثوق بهم.

تحديات وآمال

على الرغم من النجاح الذي حققته هذه الفصول في تعليم الأطفال خاصة الفتيات إلا أن هذه النوعية من الفصول تواجه العديد من المشاكل والتحديات ففي حين تعتبرها السلطات الحكومية محاولة لسد الفجوة في النظام التعليمي إلا أنها تعد محاولة مؤقتة خاصة أن المعلمين من المتطوعين الذين لا يتلقون أجرا على ما يقومون به مما يهدد استمرار هؤلاء المعلمين في حالة تعرضهم للضغوط المالية خاصة بالنسبة للنساء حيث يتطلب خروج النساء لهذه المهمة موافقة الوالد أو الزوج وفي كثير من الأحيان تدفع المرأة لترك التدريس لتعمل بأجر أو حتى لتتفرغ لرعاية أسرتها وللأعباء المنزلية أما الرجال الذين يعملون نهارا في مكان آخر ويتقاضون أجرا مناسبا على عملهم أو يديرون مزرعة خاصة فهم الأكثر استمرارية وحتى الطلاب المتطوعين قد ينصرفون عن التدريس إما لرغبتهم في العمل أو استكمال تعليمهم العالي.

أيضا من التحديات التي تواجه المعلمين عدم تلقيهم أي نوع من التدريب أسوة بالمعلمين النظاميين فيعاني هؤلاء المعلمون من العزلة عن النظام التعليمي الرسمي حيث لا يتاح لهم التواصل والتفاعل مع المعلمين النظاميين باستثناء بعض المعلمين الذين ينجحون في الالتقاء ببعض الأصدقاء في مدارس حكومية مساء بحيث يتبادلون الأفكار والخبرات والتجارب وبالطبع هذه الفرصة لا تتاح للمعلمات .

أيضا من الصعوبة بمكان على معلم واحد أن يقوم بتدريس كل المناهج الدراسية للطلاب فهذا يتطلب منه جهدا مضاعفا في التخطيط وإعداد الدروس كما أن هذه الفصول تفتقر للاحتياجات الأساسية لبيئة تعليمية جيدة مثل المقاعد والأدراج والسبورة والكتب الدراسية .

وإذا كانت هذه الفصول ظهرت لحاجة ملحة في وقت محدد في التاريخ الأفغاني بعد سنوات من الحرب والدمار ونجحت في التغلب على بعض مشكلات تسرب الأطفال من التعليم خاصة الفتيات إلا أن هذا النوع من التعليم

يجب النظر إليه على انه حلاً مؤقتاً ومرحلياً تمهيدا لدمج هذه الفصول في التعليم الرسمي خاصة أن بعض التلاميذ قد انتقلوا بعد فترة من الدراسة بهذه الفصول إلى مدارس حكومية بمجرد افتتاح مدرسة قريبة ولكن الكثير لا يتوفر لهم ذلك خاصة المناطق الريفية المحرومة من الخدمات الأساسية لذا لابد من وضع التشريعات الكفيلة بدمج هذه الفصول في النظام التعليمي الرسمي مستقبلا أو حتى اعتبار مثل هذا الفصل ملحقا بأقرب مدرسة رسمية حتى يتسنى للمعلمين الحصول على التدريب اللازم وأيضا للطلاب الحصول على الكتب الدراسية.

لمزيد من المعلومات:

http://www.equip123.net/JEID/articles/3/HomeBasedSchooling.pdf

الاثنين، 13 نوفمبر 2006

الأوقاف..الوجه الآخر للحرية

أمل خيري – إيمان عبد المنعم

يبدو أن النظم السياسية أصبحت هي المتحكم الرئيسي في مدي فاعليه الأنشطة الاجتماعية والأهلية الداعمة للمجتمع – وأن العلاقة الطردية هي التي تحكم تلك الفاعلية فكلما كانت هناك حرية سياسية واقتصادية كلما كان هناك حرية حركة لمؤسسات المجتمع المدني.

ودائما ما تتحدث الجمعيات الأهلية عن التمويل وأزمته التي تمثل عائقا أمام نجاح أجندتها الخاصة – الأمر الذي دفع العديد من المتخصصين للحديث عن طرح بدائل ذاتيه للتمويل .

في ظل ندرة التعامل مع الوقف في الوقت الراهن إلا أنه يأتي علي رأس تلك البدائل المطروحة ،وذلك مع غياب النظم الاقتصادية الحرة – وكذلك افتقاد الأنظمة الرأسمالية التي تسمح بالقيام بمبادرات خاصة بتنمية المجتمع ذاتيا عبر التطوع .

فالمجتمعات التي تتمتع بحرية ومفهوم حقيقي للديمقراطية – من تعدد الآراء والاجتهادات وتقبل الأخر ينشط بها نظام الوقف لأنه هو ابن الحرية العامة في المجتمع ، هكذا وصفه الدكتور إبراهيم البيومي الأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية خلال الندوة التي أقامها موقع"أسرة اون لاين " التابع للهيئة العالمية للمرأة والأسرة تحت عنوان " البدائل المطروحة لتمويل المؤسسات الأهلية ".

حيث أكد الدكتور إبراهيم أن الوقف هو البديل الأمثل بل هو البديل الإسلامي لحل كافة إشكاليات التمويل خاصة لتلك التي تطرح من الخارج فارضة العديد من الأجندات الأجنبية والتي تبعد كل البعد عن واقع المجتمع العربي وقضاياه وإشكالياته .

الاستبداد – قمع للوقف

وربط الدكتور البيومي بين كفاءة إدارات الوقف وبين مدي الحرية والديمقراطية التي تعايشها تلك البلدان مؤكدا أن فاعلية دور الوقف يعكس مناخا حرا ثقافيا وسياسيا وفكريا .

أما إذا كانت إرادته أسيرة أو مقيدة فإنها بذلك تسلب الأوقاف مضمونها وتجعله نظاما مشوها وغير صحي وغير فاعل. وهذه الإرادة يجب أن تكون قوية للتغلب على حب التملك المتأصل في النفس البشرية (وآتى المال على حبه) .

وأيضا يحتاج الوقف إلى إدارة رشيدة وقوية لذا اشترط الفقهاء أن تكون إدارة الوقف للأرشد وهو الذي لا يرتبط بعمر أو نوع .

ويؤكد الدكتور البيومي أنه كلما توافرت الحرية الاقتصادية ونظام سوق توافر بذلك المناخ المناسب لإقامة المؤسسات الوقفية فالنظام الاقتصادي الحر هو روح الوقف لأن الملكيات العامة لا تترك مجالا للملكيات الخاصة فلا يوجد تراكم رأسمالي يسمح بقيام مبادرات خاصة أو تطوعية كما أن النظام الجماعي يدعي بأنه يقوم بتلبية كافة الاحتياجات في المجتمع فالدولة دولة رعاية أو رفاه اجتماعي فهي التي تنتج وتوزع.

الوقف ممارسة للحرية

أيضا كلما كانت هناك حرية سياسية وحرية رأي واختيار ستكون هناك فرصة أكبر لنمو دور فاعل للوقف فالواقف لا يستطيع أن يوقف ماله أو جزء من ممتلكاته ما لم يكن حرا حتى في الأصول الفقهية كان هناك جدل كبير حول وقف العبد باعتبار أن تصرف الوقف هو تصرف لشخص كامل الأهلية في ملكية تامة لديه والعبد ليس كامل الأهلية فليس له ملكية تامة.

إذن ممارسة الوقف هي ممارسة للحرية الشخصية حيث أن من شروط المادة المملوكة ملكية تامة أن تكون ملكية رقبة وتصرف واستغلال.

أيضا الحريات الفكرية والأكاديمية وحرية الرأي والتعبير هي روح نظام الوقف لأنه نظام يسمح بتعدد الآراء والاجتهادات فيكون المناخ مهيأ لظهور اختيارات رشيدة من أصحاب النوايا الحسنة وخلص الدكتور البيومي إلى أن الوقف هو ابن الحرية العامة في المجتمع أو هو بصورة أعمق ابن الدعوة الإسلامية لأنها دعوة حرية بالأساس حيث تزامنت نشأة الوقف في التاريخ الإسلامي مع بداية الدعوة الإسلامية.

التمويل الموسمي

ففي ظل تعدد الاجتهادات الفقهية لأوجه إنفاق المال مثلا يستطيع صاحب المال أن ينتقي الأسلوب الأنسب لإنفاق ماله مما يدعم دور الوقف والعكس صحيح فاختفاء الحريات يؤدي لضمور نظام الأوقاف وتحويله إلى شكل بدون مضمون وتفريغه من فاعليته حتى وإن بقي اسمه في صورة هيئات أهلية أو حكومية.

وعن الإشكاليات التي تواجه مساهمة الأوقاف في دعم الأنشطة الاجتماعية والعمل الأهلي أكد الدكتور البيومي أن غياب المفهوم الشامل للتمويل الوقفي وقصره علي التحويلات النقدية أو المالية ممن لديه مال إلي من لا مال له ،أي أنه عمليه أقرب للتكافل الاجتماعي عن الدعم التنموي –.

وأضاف البيومي أن عملية التمويل الموسمي من أخطر ما يهدد عملية الدعم الأهلي والاجتماعي بل تشكل أزمة حقيقة للعمل الخيري بالوطن العربي في ظل تلك الثقافة المرتبطة بالمواسم والمناسبات الدينية من الأعياد ورمضان وغيرها – والتي لا ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع .

وفرق البيومي بين دور كل من الوقف والتمويل في دعم المؤسسات الخيرية وتنمية المجتمع حيث أكد أن غلبة الثقافة السائدة بضرورة كبر حجم التمويل يعد مخالفا لأصول فكرة التطوع أو العمل الخيري حيث لا يتشرط كبر حجم التمويل بقدر ثبوت مقدرته ومعدله وتضخمه بالشكل المتوازن على النقيض بالنسبة للوقف الذي يتطلب أن يكون الشي الموقف ذو قيمة بحيث يبقي أصله مع استمرار إنتاج ريعه وبالتالي يجب أن يتسع مفهوم العمل الخيري لكل أحجام التمويل.

منح أم نقم

واضح أن تلك الإشكاليات تصب في مشكلة التمويل الأجنبي والذي وقعت الكثير من المؤسسات والجمعيات الأهلية في أسره حيث تحول التمويل الأجنبي من مانح إلي قيد علي حرية العمل الخيري والمجتمع المدني – وبل أصبح بمثابة العامل الأول في القضاء علي كافة المبادرات التنموية – حيث يفرض أجنده لا تتفق بالضرورة مع متلقي التمويل كما انه يفرض قيدا غير منظور علي الإرادة العامة للمجتمع .

وكما أصبحت العشوائية مرض العصر فإنه أصبح طاعون العمل الخيري – حيث أصبحت العشوائية تمارس في كل شي بالإدارة والتخصص والتوظيف وبناء المشروعات ويسرد الدكتور البيومي أشكال العشوائية مؤكدا أنها تتزايد مع العمل الوقفي نظرا لكونه نظام قديم وموروث لغلبة الثقافة التقليدية ، حيث سارت فكرة التقليدية في التمويل في أربع مسارات أساسية:

المسار النقدي، والمسار العيني، وهناك أيضا المسار التأهيلي والمؤسسي والعيني .

وبينما يفتقر النظام الوقفي إلي المسارين التأهيلي والمؤسسي في ظل اقتصاره ولفترات طويلة علي تدريب أرباب الحرف والصناعات والطوائف فإن المسار العيني والنقدي كان الأكثر انتشارا ولكنه اقل فاعلية .

ولخص البيومي أسباب ضعف دور المؤسسات التمويلية للوقف في تسييس النظام الوقفي ووضعه تحت سيطرة الإدارة الحكومية ومحاولة سيطرة الدولة عليه نظرا لرمزيته الدينية إضافة إلى تقيد الوقف عن طريق التعامل معه كشكل من أشكال الرهن المحبوس ومع المركزية في إدارة الأوقاف تدهور الأداء الاقتصادي والإداري لمؤسسات الوقف متمثلا في عدم مراعاة معايير خاصة عند توظيف الكوادر في مؤسسات الأوقاف مما أدى إلى تفكيك البنية المادية والمعنوية للوقف أضف إلى ذلك تدني الصورة الذهنية للوقف ومؤسساته والعاملين به وذلك من خلال تقييده بالعديد من القوانين والتشريعات المنظمة للوقف والتي تضعف من قدرته التمويلية بالإضافة إلي الحبس البيروقراطي المتمثل في سيطرة الادرارة الحكومية .

إعادة الهيكلة

وأضاف البيومي أن المركزية في إدارة الوقف كانت وراء تدهور الأداء الإقتصادي والإداري وتفكك البنية المادية والمعنوية للوقف .

وعن جدوى تفعيل دور الوقف يؤكد البيومي أن للوقف تراث معنوي راسخ في أذهان الناس ومرتبط بالوازع الديني لذا من الأفضل استثمار هذا الوازع الديني وهذا النظام على الرغم من عيوبه قابل للإصلاح كما توجد تجارب حديثة بذل فيها مجهود معقول ونجح في الإصلاح إضافة إلى كبر حجم الموروثات العينية التي لابد من استردادها من قبل الدولة .

وأضاف الدكتور البيومي أن الوقف هو النظام التمويلي الوحيد الذي يضمن الاستمرارية لفترات ممتدة كما انه ملمح من ملامح خصوصية المجتمع المسلم لذا لابد من الاستفادة من الوقف كبديل تنموي لدعم النشاط الاجتماعي والعمل الأهلي لذا يري الدكتور إبراهيم البيومي أنه لابد من تعديل قانون الأوقاف رقم 48 لسنة 46 وما تلاه من قوانين لا تخدم الفكر التنموي المتطور . خاصة وأن تعديل تلك القوانين سيساهم وبشكل كبير في استرداد المغتصبات وكذلك تنقية الصورة الذهنية السلبية عن الوقف من خلال طرح العديد من المبادرات الإيجابية لدعم وتفعيل نشاط المجتمع المدني ويؤكد الدكتور البيومي أن إعادة هيكلية المحفظة الاستثمارية للأوقاف ستكون لها أثر كبير في ربط مؤسسات الأوقاف بمؤسسات المجتمع المدني لأنها الأقدر على تقليل النفقات الإدارية بفعل التطوع .

الأحد، 5 نوفمبر 2006

دور المرأة المسلمة في التنمية الشاملة

**********************